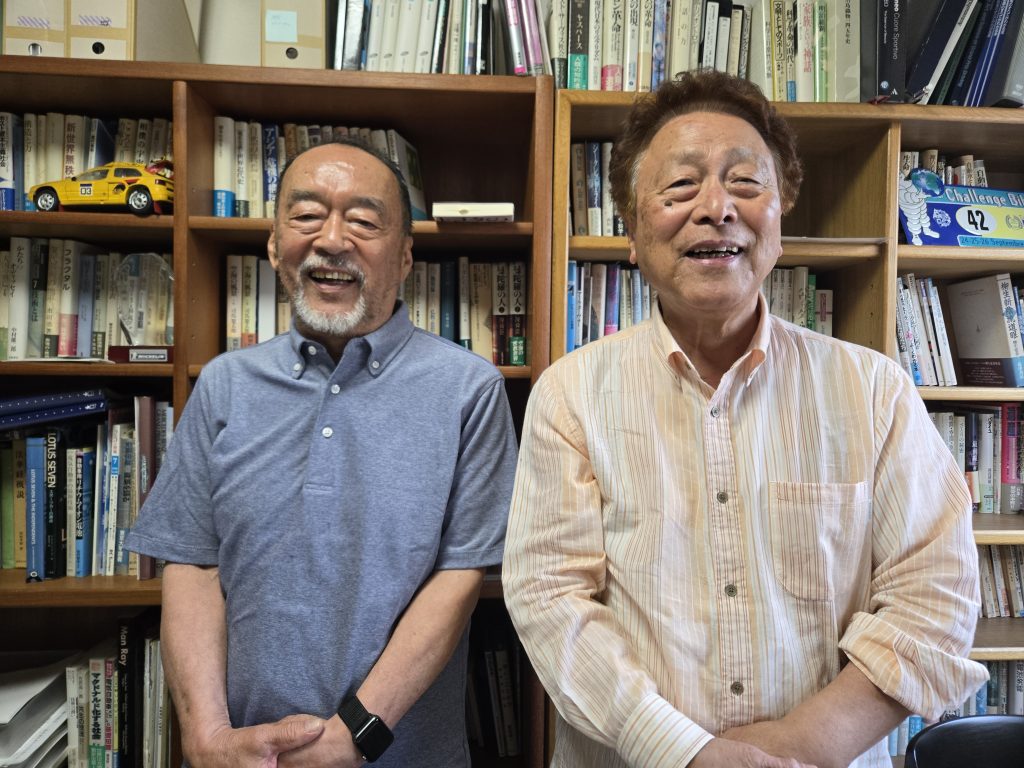

特別対談 舘内 端×大川 悠 「生き残るために」

1980年代に創刊された自動車専門誌『NAVI』。座談会形式の「NAVI TALK」は新しい自動車評論の可能性を切り開く画期的な企画として人気を得た。今回は、大川悠元編集長を招き、舘内代表と自由闊達に話をしていただいた。人間の本能という根源的なテーマから、人間と自動車の未来、EVが果たす役割まで、重鎮たちによるレンジの広いトークをお楽しみください。

(プロフィール)

大川 悠(おおかわ ゆう)

1944年生まれ。1965年 (株)二玄社に入社。自動車専門誌『CAR GRAPHIC』の副編集長を経たのち、編集長として『NAVI』を創刊。自動車情報サイト『webCG』のエグゼクティブ・ディレクターを務めた。現在は基本的には自由な老後を過ごしているが、小型の仏像を彫刻したり、仲間とスタンダードジャズのヴォーカルを楽しんでいる。

◇自動車を降りて、ランニングの世界へ

舘内 いきなりですが、大川さんは神様が見えるようになって、非常に解放されているようですが…。

大川 いや、ちょっと大げさだけど、何となく神様がいるかもしれないという経験をいくつかした。プリンターから突然に声が聞こえる。それから、机の上の書類が突如消えてなくなった。どうしても説明できないようなことが起きた。

舘内 これはもしかすると、日本の自動車の将来についても、何か見えるんじゃないですか(笑)。ところで大川さん、今はクルマに乗ってないよね。

大川 個人的にクルマの将来はそう長くないと思うけれど、それはともかく、今から7年前、73のときに免許返納して完全にやめた。

舘内 きっかけは?

大川 冷静に考えたら、今の自分にはクルマはまったく必要ないと思ったから。そのひとつのきっかけとして60歳からランニングを始めた。当時、二子玉川に住んでいて、駒沢大学のグラウンドがすぐそばにあった。そこでやっていた公開講座のジョギング教室に、なんとなく行き始めた。郵便局行くのもタバコ買いに行くのもクルマだったからね、家から1kmもないのにクルマで行った(笑)。

舘内 ジョギング教室にクルマで行くとは…。

大川 最初は歩くつもりで参加したけれど、僕も意地っ張りだから、周りが走っているのを見て走り出したの。最初1kmぐらい走ったところで、大腿四頭筋が肉離れを起こした。そんなことをしているうちに、走るのがすごく面白くなったんだね。その頃は毎日最低10km走って、65歳からフルマラソンに挑戦して、最初がローマで、次が東京かな。4時間ちょっとで完走。年齢別でも全体でも上位20%ぐらいのタイムだった。

舘内 すごいな。

大川 ランニングで得た最大のものは、友達なんですよ。当時はちょうどSNSが始まった頃で、SNSを通じてランニング仲間がどんどん増えていき、今では100人近くいます。

舘内 みなさん、おいくつぐらい?

大川 僕が最年長で、みんな20歳下の40ぐらい。ちょうど油が乗り切っていて、経理や、弁護士や、文化放送の番組制作やってる人もいたりして面白いのよ。いろいろな話が聞ける。ランニングのおかげで社会を見る目が広がったし、全然違う年齢の人間たちの価値観にも触れることができた。すごく大きな財産になったな。

舘内 大川さんはずっとクルマ雑誌をやってきたわけだけれど、そこにあった空気や価値観と、その後のランニング中心の生活になってからとでは、何がいちばん違いますか。

大川 ランニングって周囲の情報収集能力がすごく上がるのです。最低でも周囲20km圏内のさまざまな情報や土地の空気が感じられる。歩くと周囲5km程度の世界しか見えないでしょう。クルマだと点と線しか知ることができない。つまり自動車業界の人は、絶対的に見ている世界が狭い。それにエゴイスティックです。クルマって非常にエゴイスティックなものです。『NAVI』を始めてから他のいろいろな世界の人と話すようになって付き合いは増えたけど、それでも基本的に社会が狭かった。業界の人は、クルマという枠から出ないよね。今は、クルマ関係の人間とはほとんど付き合わないから本当に気楽でいいけど。

舘内 それはいい(笑)。

◇『NAVI』を始めた理由

大川 僕がなぜ『NAVI』を始めたかというと、まさにそこなのですね。当時のモーターショーには延べ150万人ぐらいの人が来ていたのに、売れている自動車雑誌はせいぜい10万とか20万でしょう。ということは、ものすごくでかいマーケットがあるはずだと思ったの。自動車好きでも、本を読まない人がいるのはなぜか。自動車雑誌を象徴するような『CAR GRAPHIC』を見ても内容がすごく狭いわけ。だから、僕は社会にもっと解放された雑誌を作ろうと思って『NAVI』を始めた。最高でも10万部ぐらいの発行部数だったけれど、社会的に市民権のある雑誌にしたかった。

舘内 僕が自動車雑誌の世界に入って驚いたのは、なんなんだこの人たちっていう。僕はレースのクルマ(レーシングカー)はよく知っているけど、市販車のことは全然知らなくて、なんでこんなに夢中になるのかと思った。だってもっと速いクルマがあるしさ(笑)。だいぶたってから、「これはハマるわな」という気にはなりました。ハンドルの中立付近の剛性感とかブレーキのリニアリティとか気にならないことはない。でもそれらがクルマを決めるわけじゃないとも思って。

たぶん僕ね、大川さんや徳さん(故徳大寺有恒さん)たちに会わなければ、辞めていたんじゃないかなと。

大川 ああ、自動車の世界を?

舘内 自動車評論を。『NAVI』でずいぶんいろいろなことを教えてもらったんですよ。

大川 徳さんも最初は困ったみたいね。日本語が通じない、自分はついていかれるのかとすごく悩んだらしい(笑)。例えば構造主義とか、ポストモダニズムとか、そういう言葉が出てくるんで、慌てて勉強していたよ。

舘内 そんな徳さんを「NAVI TALK」の相手に当てちゃって、かわいそうなことした…とは思わないんだけど(笑)。

大川 徳さんはあの頃、最高の売れっ子。その人がね、わざわざ僕のところに来て、新しい雑誌を出すそうですけれど、ぜひ参加させてくださいって言ってきてくれた。嬉しかったね。

舘内 「NAVI TALK」は徳さんの新たな一面を開いたんじゃないのかな。

大川 僕は舘内さんにも徳さんにもいろいろ教えてもらった。お互い、すごくいい関係だったよな。

◇EVへの目覚め

舘内 日本の自動車メーカーは1989年頃がピークで、あそこがゴールデンエイジ。スカイラインが出たり、NSXが出たり、いい時代でしたね。「NAVI TALK」は、自動車を多角的に見させてくれたけれど、今はだんだんそれが難しくなってきている。自動車そのものの評論は、ちょっともうできないかな。気候変動は深刻だし、アメリカやロシア、中国、北朝鮮あたりの厄介な元首たちが世界を壊して、そのうちみんな沈んでいくと。日本は人口がどんどん減っているしね。

大川 僕は昔から人口はできるだけ少ない方がいいと思っている。たとえば人口の少ないスウェーデンなんかすごく税率が高いけれど、それ相応の恩恵を受け相応の生活ができる。社会の中における個人の価値もより大きくなるし。

舘内 Z世代が僕たちぐらいになったら人口は相当少なくなる。上手に生きれば、僕らの時代の、満員電車に揺られて仕事に向かい、生産性向上のために徹夜残業したような酷いことはなくなるし、北欧の人々のような贅沢ではなく本当の意味で快適な生活ができるかもしれない。そのためには“自然”と上手く付き合って、自然が与えてくれるものを上手にいただくことが大事。で、自動車はどうするのかって…。

大川 自動車は、そんなに語るに値するもの?

舘内 言われちゃった(笑)。

大川 いや、やっぱり語るに値するものではあるんだよ。工業製品というか、要するに人類史におけるひとつのエポックメイキングなものだから。

舘内 まず自動車は産業革命を背景に誕生した。産業革命は人口を増やし、都市を作り拡大し、道路を伸ばした。その軌道に乗って、自動車も増えていった。そう考えると、このシステムそのものが気候変動をもたらしたわけで、EVにして本当に解決するのか、実は最初から疑問を持っているんです。

大川 なぜ舘内さんはEVに目をつけたの?

舘内 内緒ですけど大川さんとよく似ているんです。神様…。

大川 神様の啓示を受けたわけね。

舘内 F1観戦のために、東京から鈴鹿までの往路約450kmを歩いて行ったんです。帰ってきたら、僕と同じようにレース用の車両開発をしていた知り合いから、「世界一のEVを開発したので初のジャーナリストとして乗ってくれ」と誘われたんです。「IZA」という世界最先端のすごいスポーツカーで、450km歩いた身体にはすごく気持ちが良かった。これは未来を開くぞ、という感じがあった。

1992年のちょうどその頃から温暖化や気候変動が国際的なテーマになってきて、解決はできないだろうけど、EVが緩衝地帯になり内燃機関は相当苦しいところに追い込まれるだろうと思って。EVを実際に作ったり、レースをしてみたらけっこう面白くてね。エンジンレーシングより簡単だし、お金もかからない。

大川 どんなところが面白いの?

舘内 エンジン車も同じだろうと言われるとそうなんですけど、クルマを作る過程で、こちらの思っていること ─こんなふうに加速してくとか、こんな感じで止まるとか─ を再現するのに、EVは非常にシンプルで、イージーにやれてしまう。それにEVが一般的になってきたら社会や産業の変化、経済の変化がすごいスピードで起こるのではないかと。だったら僕も最先端でEVをやってやろうかと思ったんです。

大川 そのとき身体との関係は考えなかった?

舘内 いや、考えていました。当時、「クルマ運転秘術」という本を勁草書房から出したんです。そこでは、まさに仏教でいうところの真言密教をベースにした認識論、唯識から始まり、脳で考えたものがどう手や足に伝わり、そのフィーリングを脳がどう回収するのか、つまり人間とは何だろうと、いろいろ考えて書きました。

EVはそこがね、最高にビリビリくる。もちろんCO2をほとんど出さないですから、我々がテーマとする温暖化や気候変動にクルマが応えられるぞと。もし、クルマが生き残れるとすれば、EVに転換することは最低限の条件だろうと思ったんですね。

大川 自分たちで作り出したものなのだから、自分たちの責任でなんとかしろというのは当然なんだけどね。

舘内 それはEVクラブの根本的な運営方針でもあるし、気候変動がこれからも続き拡大するのであれば、子どもや孫といった未来世代に対して責任があることは否定できない。

では、EVならすべて解決するかというと、技術的なことを含めて問題があるのも事実で、特に、これまでの大量生産・大量消費の方式はダメでしょう。スイスのツェルマットでは小型のEVを地産地消で作っているんですが、その形であれば、高速道路をたくさん作り、部品調達のためにA市とB市を行ったり来たりしなくていいし、少なくともモビリティの確保とともに、地方創生にもつながりますよ。それに、エネルギーに関しても、地方都市の中には実際に自分たちが使う以上の再生可能エネルギーを作り、そのエネルギーでEVを走らせるなんてことを始めている。そんな形のモビリティなら、肯定できると思っているんです。

◇EVで生き延びた先に

大川 僕ね、やっぱり面白いのは、生身のからだと生身の人間だと思う。機械じゃなくて、自分の身体で動くのがいいよ。機械というのは、個人個人を分断するもの。そのおかげで僕たちはとても楽な生活を享受できていると認める一方で、これまでとは違った、まったく別の人間のあり方というものを考えなきゃいけないと思っている。

舘内 人類が滅亡していく中で、それでも生き残る人と集団があるとすれば、そこに非常に濃厚なコミュニケーションがあることが第一の突破口だという気がします。そして生き延びていった先に、今度は生き延びてどうするの?とね。 これまた難しい問題ですよ。

大川 何のために生きているのか ── 根源的な問題だよ。本当に真剣に考える。どう死ぬかということも考える。だから今、面白いのが宗教。なぜ宗教が生まれたかというところに興味がある。そういう意味では、EVだって一種の宗教だと思うよ。

舘内 神様をよく見たら僕だったみたいなのは、やめてくださいよ(笑)。

大川 EVの教祖さま。

舘内 いやいや(笑)。

──対談を終えて── 舘内 端

自動車への想いをどこかで断ち切らなければならない…。そうしたことを求められたらどうしましょう?

お若い方はおそらく「えっ?」と驚かれるでしょうが、歳を重ねると退職も目の前に迫り、あるいは足腰が思うように動かなくなり、嫌でもそんなことを考えざるを得なくなります。

自動車への向き合い方は「大好きなオモチャ…」、あるいは「仕事がそもそも自動車関係だった」と、それぞれでしょうが、いずれにしろそんな時はやがてどなたにも訪れます。

一方、私を含めた多くの自動車愛好家の想いに関わらず、世界は自動車の大改革を進めようとしています。その結果として現れる次期自動車の姿はまだはっきりしていませんが、次世代車と生産、販売のシステムは、私たちの素朴な自動車への愛を受け入れるようにはならないのではないかと思っています。

どのメーカーも生産性を高めるためにみんな同じ形にして、違いは大きさ(=座席の数)だけ…では、私たちには次世代車を受け入れることはとても難しいです。そして、それらのシステムと自動車はタクシーや商用車に限られると思います。

自動車産業、システムが残るとすれば、それは私たちが見たこともないものだと思いますが、「残った」ということであれば、それは私たちが愛を注げるようなものに違いありません。そこから生まれる次世代車を楽しみに待ちましょうか。えっ、そうした次世代車は私たち自身で作ることになるって? なんとも、です。

大川 悠さん 追悼文

大川悠さんが7月17日にご逝去されました。謹んでご哀悼の意を捧げたいと思います。大川さんにはNAVI創刊とほぼ時を同じくして始まった連載の「NAVIトーク」のメンバーに選んでいただき、以後8年ほどにわたり、徳大寺氏とともに三人で100台あまりの新車を論じる機会に恵まれました。私の自動車を見る目を培った連載でした。大変にお世話になった大川さんに感謝するとともに、ご冥福をお祈りしたいと思います。